Les fosses communes de Wisby sur l'île suédoise de Gothland sont remplies des restes de 1185 hommes tués lors d'une bataille en 1361. Leurs os sont les témoins désormais muets de l'efficacité des armes de l'époque. De nombreux tibias sont entaillés voire cassés. Certains squelettes ont eu les deux jambes entaillées par un même coup. Des crânes sont percés, parfois de part en part, d'autres sont fendus jusqu'aux dents ! Certains os conservent encore les carreaux d'arbalète qui meurtrirent leurs propriétaires. Plus tard au XVe l'apparition des armes à feu provoquera des blessures non moins atroces.

Devant la violence de la guerre, les villes italiennes décidèrent dès le XIe-XIIe siècle d'affecter des chirurgiens à leurs troupes. Cette vieille habitude antique revoyait ainsi officiellement le jour et perdurera jusqu'à notre époque. Au XVe siècle cette pratique est souvent attestée comme à Strasbourg où Hans Gerssdorf, le Stadtscherer (barbier de la ville), accompagne les troupes de la République (de Strasbourg) qui combattent les armées du Téméraire au côté des Confédérés suisses. En 1482, lors du siège de Berwick, 10 chirurgiens barbiers accompagnent les armées du roi d'Angleterre. En 1495 les troupes italiennes réquisitionnent les meilleurs chirurgiens avant la bataille de Fornoue.

Médecin dans un campement militaire

Initialement le barbier (Scherer) est affecté aux soins corporels : rasage, coiffage, tonsure des clercs. Mais en 1215, Innocent III prend la décision définitive de laisser exclusivement aux laïcs le soin de guérir et de réparer les corps. Dès lors, la pratique médicale se professionnalise et les chirurgiens vont progressivement se dissocier des médecins qui sont perçus par le peuple comme les garants du savoir, du fait de leurs longues études universitaires. Cette situation perdurera jusqu'au XVIIIe siècle ! Les chirurgiens se divisent en deux corporations bien distinctes : les barbiers et les chirurgiens.

À Strasbourg dès le XIIIe siècle certains artisans médicaux appartenant à une élite plus instruite et mieux formés portent le nom de cyrurgus, chirurgicus, wundarzt : ce sont les premiers chirurgiens laïcs de la ville. Il semblerait qu'au moins dès la seconde moitié du XVe la ville soit dotée d'une école de chirurgie. Mais il faudra attendre le XVIIe siècle pour que cette discipline entre à l'université. D'ailleurs certains scientifiques Alsaciens de la fin du XIXe siècle considèrent que la chirurgie allemande a pris naissance à Strasbourg. Mais prudence vu le contexte politique de l'époque !

Dans la hiérarchie médicale, le chirurgien vient avant le barbier mais après le médecin. Les chirurgiens abandonnent vite les petites besognes aux barbiers : ouvrir les abcès, pratiquer la saignée, appliquer les ventouses, soigner les plaies superficielles et les traumatismes légers (luxation) ainsi que les affections cutanées. Les barbiers sont aussi amenés à poser des pansements ou autres compresses et sont reconnus pour pratiquer des actes de chirurgie sur des plaies non-mortelles. L'enseignement du barbier est basé sur l'apprentissage. Ainsi à Paris tout postulant barbier commence comme apprenti avant de devenir valet (ouvrier) et pour finir maître après un examen. À titre de comparaison, on estime qu'il faut 6 à 8 ans d'études (à la fois théoriques et pratiques) à un chirurgien pour devenir bachelier et 8 à 12 ans pour devenir maître ! Une licence sanctionne les années d'études du chirurgien et l'autorise à exercer son art : petite chirurgie, chirurgie lourde, traitement des traumatismes comme les réductions de fractures, opérations des tumeurs comme les écrouelles. Il est probable que cette belle hiérarchie était probablement battue en brèche lors des campagnes militaires. N'oublions pas que le but de ces hommes était de faire de leur mieux pour sauver leurs frères d'armes : ils semblaient assez peu nombreux et l'ouvrage ne devait pas manquer !

En temps de paix, ces professionnels de la santé, au même titre que les artisans, sont regroupés dans une corporation. À Paris barbiers, chirurgiens et médecins possèdent leurs propres corporations. Parfois comme à Strasbourg, ils sont regroupés avec d'autres corps de métiers. Ainsi la tribu de la Lanterne regroupe les marchands de graines, les meuniers, les négociants en farine, les fabricants d'amidon et pour finir les barbiers (Scherer) et les chirurgiens (Chirurgius) ! À ce titre, les barbiers comme tous les autres artisans sont astreints à différentes corvées : gardes de nuit, piquets d'incendie, etc. Pour les personnes désirant visualiser le lieu, le poêle (lieu de regroupement) de la corporation était situé à l'emplacement de l'actuel n°18 de la rue du Vieux-Marché-aux-Grains. Les armoiries de la corporation étaient de sable à l'ours d'or passant à dextre, au collier d'argent portant une lanterne.

En 1463 Mathias Corvinus, le roi de Hongrie fait appel à Hans von Dockenburg qui le guérit d'une blessure au bras ayant résistée à tous les traitements.

En 1497, Hieronymus Brunscwick fait éditer son ouvrage Cirurgia : le premier traité en langue allemande où un chirurgien donne une vue générale de son savoir. L'auteur qui s'est inspiré de Lanfranc (chirurgien du XIVe) décrit ses expériences personnelles comme la ligature des vaisseaux au lieu de leur cautérisation. Il n'hésite pas affirmer qu'il n'y a « pas de cicatrisation sans propreté » : propos visionnaires pour l'époque ! Il décrit l'examen d'un accidenté, la façon de rédiger un certificat à son sujet, comment détecter un simulateur et traiter les lésions par armes à feu. Malheureusement dans ce domaine, il partage l'opinion de son temps selon laquelle ces blessures sont empoisonnées. Aussi conseille-t-il d'introduire une corde avec des crins dans le trajet pour provoquer une suppuration louable. Son livre comporte 49 magnifiques illustrations dont celle représentant ses instruments de travail.

Hans von Gerssdorff (ou Goersdorf) est notre favori car en temps que Stadtscherer (barbier de la ville) il nous a accompagnés ainsi que les autres troupes mises à disposition des confédérés Suisses pour lutter contre le Téméraire et son armée. À la fin de sa vie, il résume toute son expérience dans un manuel de chirurgie de guerre publié en 1517, le Feldtuch der Wundtartzney. Il provoque l'anesthésie en faisant respirer des extraits de plantes soporifiques, décrit différents systèmes pour réduire et immobiliser fractures et luxations. Il pratique l'amputation en taillant un lambeau qui recouvrira la surface sectionnée et permet la formation d'un moignon. Son livre restera le livre de référence des chirurgiens alsaciens et allemands durant un siècle.

Certes nous sommes là au XVIe mais cela nous semble intéressant. Dès 1515 l'hôpital de Strasbourg engage un médecin attitré. Mais en cas de besoin on appelle un chirurgien en ville ! À partir de 1687, le titre de Spitalchirurg apparaît. En vertu de l'alternance, il est soit protestant, soit catholique et ses assistants ne peuvent soigner que les patients de leur religion.

Au lieu de ce terme inconnu de nos glorieux prédécesseurs, nous utiliserons plus volontiers la notion de suppuration. Ce sujet donnera lieu à de furieuses controverses durant de nombreux siècles. Les chirurgiens de l'époque, comme leurs prédécesseurs Grecs et Romains avaient remarqué qu'une petite blessure laissée sans soin passait forcément par une phase d'inflammation et de suppuration. Aussi dans leur esprit, cela faisait-il partie de la phase de cicatrisation. Afin de favoriser cette suppuration, on utilise des pommades caustiques ou d'encens (résine + souffre + laurier + scrotum de rongeurs). Ces pratiques, issues des textes de Gallien et Hippocrate seront érigées en dogme par l'Église. Néanmoins périodiquement, des voix s'élèveront pour les remettre en cause. Ainsi, en 1267, un dénommé Théodoric publie un ouvrage intitulé Chirurgia dans lequel il affirme : « il n'est pas nécessaire comme Roger et Roland l'ont écrit, et comme le soutiennent les chirurgiens jusqu'à présent que le pus se constitue dans les blessures. Aucune erreur n'est plus grande ! Un tel procédé est contre-nature, prolonge la maladie et retarde la cicatrisation de la blessure. » Henri de Mondeville (né en 1260) disciple de Théodoric et chirurgien de Philippe le bel a étudié à Paris, Montpellier et Bologne. Il est l'auteur d'une oeuvre révolutionnaire, critique et innovatrice, la Cyrurgia, le premier grand livre sur le sujet en France. Il distingue trois sectes de chirurgiens en fonction de leurs méthodes de traitement des blessures :

- l'Ecole de Salerne qui interdit l'usage interne et externe du vin mais conseille de sonder les blessures et de les recouvrir ou de les combler avec des onguents destinés à provoquer l'aposte.

- À l'inverse les disciples de Théodoric préconisent l'utilisation de vin chaud (agent dessèchant) pour nettoyer les plaies récentes et propres ainsi que de compresses imbibées de vin. Les plaies propres sont suturées avec des cheveux ou du crin, des mondicatifs telle la fleur de cuivre ou l'arsenic peuvent être utilisés pour éviter l'apparition du pus.

- Enfin, l'école intermédiaire pour qui les onguents ne sont pas systématiquement employés.

Dans le cas de blessures comportant de graves mortifications des tissus, Henri de Mondeville préconise de détacher et d'expulser les parties non viables et de favoriser la régénération en partant du fond de la plaie maintenue ouverte par des mèches et des onguents. Il s'efforce de réduire le fossé entre médecins et chirurgiens. Il affirme que les chirurgiens, bien qu'illettrés et traités de petits opérateurs manuels par les médecins, sont selon lui supérieurs à eux car à ses yeux la médecine n'est rien sans la chirurgie. Pour lui, le meilleur praticien est celui qui se réclame des deux disciplines. Malheureusement, le ton polémique de son oeuvre heurta le monde médical qui y resta fermé. Elle fut éclipsée par celle de Guy de Chauliac au XIVe siècle, Cirurgia magna (1363), qui dominera la chirurgie jusqu'au XVIe ! Ce fervent disciple de Gallien rejeta les théories pourtant pertinentes de Théodoric et Henri de Mondeville et conseilla le recours à la suppuration quasi-systématique des plaies. La renommée de son oeuvre est liée à ses travaux sur les techniques chirurgicales et les fractures mais surtout à ses découvertes sur la peste. Il parvient à différencier la peste pneumonique de la peste bubonique en 1348 au prix de très gros risques. Même s'il est partisan de la suppuration louable ce dernier utilisera parfois des cataplasmes à l'eau de vie (pansement alcoolisé) ou à l'eau salée. En 1370, l'anglais John Ardenne prône également d'éviter la phase de suppuration et de limiter autant que faire se peut l'utilisation de bandages qui dans tous les cas ne doivent pas irriter le patient. Hieronymus Brunschwig publie à Strasbourg en 1497 le premier traiter du genre en langue allemande dans lequel il affirme : « pas de cicatrisation sans propreté ». Cette controverse fut si vive qu'à l'orée du XVIe dans la majorité des cas, le traitement des plaies est pratiquement identique aux méthodes appliquées par les Grecs, les Romains, les Arabes et leurs successeurs de Salerne et ce malgré les quelques voix qui s'élevèrent pour la contrer.

Les plaies provoquées par les épées, les dagues, les lances, les hallebardes, les flèches et les haches étaient effroyables mais relativement nettes. À l'inverse, les plaies par balles et par mitrailles provoquent des plaies très profondes avec un délabrement tissulaire conséquent et une fâcheuse tendance à l'infection et à l'inflammation. Elles provoquent des fièvres et emportent les blessés y compris dans les cas de blessures présumées non-mortelles. Très vite une rumeur compréhensible selon laquelle ces plaies sont empoisonnées va se répandre. Mais empoisonnées par quoi ? La balle, la poudre ou l'air ? Dès lors le but du traitement sera d'extraire le poison. Mais comment faire sur des plaies profondes ? À la fin du XVe, Braunschweig recommande l'introduction de lard dans les plaies pour absorber le poison et de thériaque (panacée comportant une soixantaine d'ingrédients dont de la chair de vipère) pour l'extraire. Jean de Vigo fut à l'origine d'une funeste pratique : de la charpie trempée dans de l'huile de sureau bouillante mélangée à un peu de thériaque est introduite dans la plaie. Le but après extraction de la balle était de détruire le poison. Cette croyance d'empoisonnement durera jusqu'au XVIIIe siècle. En 1537, le hasard et le sens de l'observation d'Ambroise Parée, alors jeune barbier chirurgien, vont faire évoluer les choses. À cours d'huile de sureau au soir d'une bataille, il applique le pansement digestif qu'il utilise habituellement pour les blessures par arme blanche (un mélange de jaune d'oeuf, d'huile rosat et de térébenthine). Le lendemain, les blessés traités à l'huile de sureau éprouvaient de vives douleurs au niveau de leurs blessures qui portaient d'importants signes d'inflammation, au contraire de ceux traités avec les pansements digestifs. Mais laissons la conclusion à Ambroise Parée qui décida de : « ne jamais plus brûler aussi cruellement les pauvres blessés d'arquebusades ». Néanmoins, Parée resta partisan de la suppuration louable.

Dans le cas d'entailles profondes ou de plaies gangrenées (la « pourriture fatale des tissus ») au niveau des membres supérieurs ou inférieurs, le chirurgien est dans l'obligation d'amputer soit dans l'articulation (auteurs Arabes, tel Aboulcassis de Cordoue) soit en dehors (auteurs Européens tel Henri de Mondeville). L'opération se déroule « simplement ». Le patient est solidement maîtrisé. On place un garrot au-dessus de la future découpe. On coupe les chairs avec un couteau à amputer. Sous l'action des muscles, les chairs vont avoir tendance à s'écarter. Pour stopper l'hémorragie, dans la plupart des cas on cautérise au fer rouge. Certains utilisent l'arsenic ou les aluns de roche comme hémostatiques, d'autres comme le Strasbourgeois Hieronymus Brunschwig ligaturent les vaisseaux au lieu d'utiliser le cautère. Néanmoins, cette technique semble avoir été peu utilisée, car il ne faut pas suturer ensemble vaisseaux, peau et muscles. Une fois cette opération terminée, on coupe l'os à la scie. Les esquilles d'os sont éliminées avec une paire de forces. À noter, la pratique de Hans von Gerssdorf, Stadtscherer (barbier de la ville) de Strasbourg. Ce dernier taille un lambeau de chair qui recouvrira la surface sectionnée en permettant la formation d'un beau moignon. Au soir de sa vie en 1517, il résume son expérience dans feldtbuch der wundtartzney, manuel pratique de chirurgie de guerre. Mais tous les chirurgiens ne sont pas d'accord sur l'endroit de la découpe. Les uns préconisent d'amputer dans les tissus gangrenés car cela serait moins douloureux et moins hémorragique, les autres préfèrent trancher en zone saine. Certains conseillent de trancher au niveau de l'articulation, les autres au-dessus ou au-dessous.

Avant l'apparition des armes à feu, les blessures par flèches préoccupent déjà les chirurgiens depuis l'antiquité (Celse). Au XIIIe siècle, Guillaume de Salicet (pour ne citer que lui) y consacre 22 chapitres sur les 26 de son livre ! La diversité des flèches est à la hauteur de l'ingéniosité des praticiens pour les extraire !

Le Byzantin Paul d'Egine (625-690) utilise des repoussoirs pour évacuer les flèches profondément enfoncées. Prenons l'exemple d'une flèche profondément enfoncée dans le bras : le praticien essaie de tirer sur la hampe pour la dégager, mais la plupart du temps seule la hampe, simplement emboîtée, peut être extraite. Le praticien sonde alors la blessure, s'il s'avère que le fer est prêt à sortir du côté opposé, il utilise l'impulsoir. En passant par le trou laissé par la pointe, il vient loger son instrument dans la douille de la flèche et la pousse en avant. Quand cette dernière pointe de l'autre côté, les chairs se déforment, le praticien pratique alors une coupure en croix pour limiter la déchirure des tissus et une dernière impulsion lui permet d'extraire la flèche.

Si le fer dépasse, on utilise des pinces dites à bec d'oiseau pour s'en saisir, mais comme le disait le grand Aboulcassis au XIe siècle : « si elle ne répond pas aussitôt à la traction sur elle, laissez-là en place pendant quelques jours jusqu'à la suppuration des tissus environnants, alors la traction et son ablation seront faciles ». Certains activent le ramollissement des tissus en utilisant une lotion à base d'huile rosat, de jaune d'oeuf et de safran. Pour faciliter l'extraction il est conseillé d'effectuer un mouvement de torsion de la main en tous sens avec la pince.

Si la flèche est profondément enfouie mais pas au point d'utiliser l'impulsoir et encore moins la pince, il n'y a plus qu'une solution : inciser autour de la plaie. Aboulcassis précise « seulement s'il n'y a pas d'os, de nerf ou de vaisseaux sanguins dans le voisinage ». Dès que l'ouverture est assez grande, on utilise la pince pour extraire le fer. Parfois le patient garde le fer fiché dans sa chair tel Guillebert de Lannoy en 1412 : « je fus blessé à la cuisse par un vireton (carreau d'arbalète) et j'ai gardé la pointe dans la cuisse pendant plus de neuf mois ». Au XIe siècle, Aboulcassis parle déjà de cas similaires, de blessures qui cicatrisent par-dessus le fer, qui parfois se rappelle à son malheureux propriétaire après quelque temps. Dans ce cas, il faut inciser ou utiliser des pommades caustiques pour le dégager avant de l'extraire. Une fois le fer extrait, on traite la blessure comme les blessures classiques mais la profondeur des plaies, les fragments de tissus emportés par la pointe souvent rouillée et souillée de terre ou autre, ont une fâcheuse tendance à causer des complications.

Comme tous les blessés le patient est soumis à la saignée, au lavement (clystère), et à la diète pendant deux semaines.

Ce type d'interventions, pratiqué dès la préhistoire, est toujours utilisé au XVe pour les hommes ayant reçu un coup violent à la tête. Cette opération très sensible et courante au pronostic réservé permet de sauver 20 à 30 % des patients, qui dans la plupart des cas seraient morts sans intervention ! En 1495 à l'issue de la bataille de Fornoue, un dénommé Bernardini Fortebracio, chevalier de son état, se fit retirer du crâne plusieurs fragments d'os. Quelques jours plus tard, il marchait fièrement dans les rues de Venise ! Il existe différents degrés de gravité dans ce type d'interventions.

Dans les cas de contusions et d'entailles sans fractures manifestes, le cuir chevelu est rasé après avoir été humecté avec de l'huile rosat ou du vin. Guy de Chauliac précise « que ni poils, ni eau, ni huile entrent dans la plaie car ils empêcheraient la consolidation ». Ensuite on incise simplement la peau pour vérifier l'absence de traits fracturaires, si besoin ils sont évacués. Pour finir, la plaie est traitée selon les méthodes habituelles.

- Séparatoire :

- sorte de scalpel de 20 centimètres de long avec le dos de la lame concave

- Lenticulaire :

- sorte de petit burin recourbé à l'équerre

- Mail :

- marteau

- Pertuis :

- perçage

- Incisoires :

- voir lenticulaire ?

- Levoir :

- levier permettant de relever une embarrure

Dans les cas d'enfoncement importants de la boîte crânienne ou de fracture profonde, la trépanation s'impose. La tête du blessé est rasée selon la méthode décrite ci-dessus, la peau est incisée en croix et écartée au maximum. Si nécessaire l'hémorragie est stoppée avec un drap trempé dans de l'eau vinaigrée. Mais laissons la parole au praticien Guy de Chauliac qui fait encore référence au XVe siècle : « si l'os est faible soit séparer avec les séparatoires et lenticulaire et si nécessité soit frapper avec un mail de plomb ; si l'os est fort, il convient qu'il soit pertuisé avec trépan, avec plusieurs pertuis et après avec les incisoires soit séparé d'un pertuis à l'autre et enlevé avec un levoir. Ensuite avec lenticulaire et mail soient aplanies toutes les aspérités de l'os »

Appareil d'extension pour lésion du membre inférieur,

tiré du Feldtbuch der Wundtartzney

de Hans von Gerssdorf,

publié à Strasbourg en 1517

L'analyse des squelettes a démontré que 94 % des os fracturés sont consolidés - bien ou mal. Dans 43 % des cas, les patients semblent avoir retrouvé l'essentiel de leurs capacités motrices. Ce sont les fractures ouvertes qui posent le plus de probles : risque d'hémorragie, de gangrène ou de tétanos. C'est pourquoi avant toute réduction, les chirurgiens contrôlent l'absence d'esquilles osseuses. Si c'est le cas, ils prennent soin de les évacuer. La plaie est traitée selon la méthode classique, dans certains cas elle est recousue. Pour réduire la fracture, le chirurgien fait appel à deux ou trois aides qui maintiennent le membre du blessé en extension tandis les fragments osseux sont remis en lieu et place. Des spatules et des leviers sont utilisés pour la réduction des fragments chevauchant la peau. Un cataplasme composé d'un linge enduit d'huile rosat ou de blanc d'oeuf est ensuite posé sur la partie lésée, puis on recouvre le tout d'une attelle et on bande. Un mélange à base de farine et d'albumine d'oeuf permet de rigidifier l'ensemble. Ce mélange sera toujours utilisé par les chirurgiens de campagne des armées du Premier Empire. À noter dès le XIe, l'utilisation de pansement fenêtre (Aboulcassis) afin de surveiller l'évolution se la plaie. Guy de Chauliac fut le premier à inventer un appareil destiné à maintenir le membre cassé en extension (le suspensoir) le temps que l'os se renforce après avoir subi le traitement précédent. Afin d'éviter tout risque d'inflammation le patient est soumis à un régime strict qui sera progressivement enrichi.

Pour réduire les luxations, on utilise la même méthode que pour les fractures. Par contre les luxations importantes sont traitées sur une table sur laquelle on couche le patient. Ce modèle était déjà utilisé par Hippocrate.

La notion d'anesthésie est connue dès le XIIe siècle, mais était-elle répandue ? Au XIIe, Roger de Parmes utilise l'éponge soporifique pour anesthésier ses patients : une éponge imbibée d'eau chaude est trempée dans une potion à base de jus de jusquiame, d'opium et de chanvre indien qui est ensuite posée sur les voies respiratoires du patient. Au XIIIe, Théodoric utilise la même méthode avec une potion à base de jus de jusquiame, de mandragore, de graines de laitues, d'opium, de ciguë et d'hyoscyamus. Ces préparations agissent par imprégnation des muqueuses nasales et buccales. Dans son ouvrage publié en 1517, Hans von Gerssdorf, le Stadtscherer dont nous avons déjà parlé, préconise encore des méthodes similaires. Ces pratiques seront progressivement abandonnées au cours du XVIe du fait de la difficulté des dosages. Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir renaître l'anesthésie.

Les chirurgiens médiévaux sont capables d'extraire les dents, mais ils savent aussi stabiliser celles qui sont ébranlées par laçage ou les remplacer par un fragment d'os de boeuf. Pour les caries tant que la douleur est supportable on peut se contenter d'un clou de girofle planté dans le trou, par contre si cela devient intenable il n'y a plus que deux solutions : l'ablation à la pince ou la pointe de feu qui est un petit cautère effilé que l'on chauffe au rouge avant de l'introduire dans la carie. Il va de soit que le praticien doit être assisté de 2 ou 3 personnes pour maintenir le patient. (Cette technique sera encore utilisée dans le premier tiers du XXe siècle !). Le trou peut ensuite être bouché avec de la résine de thérébenthe.

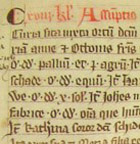

Un assistant réalise une dissection sous la

direction d'un maître : enluminure du manuscrit

d'anatomie de Modène publié en 1493

Après la dynastie des Ptolémées (200 à 600 dissections de condamnés en public) il n'y aura pas de dissections officielles avant 1240 ! Cette année là, Frédéric II alloue un corps à disséquer tous les cinq ans à la faculté de Salerne. 1 500 ans s'étaient écoulés depuis les Ptolémées dont la majorité des ouvrages d'anatomie avaient disparu. Henri de Mondeville (chirurgien de Philippe Le Bel) réalise une dissection plus ou moins autorisée en 1315. De nombreux chirurgiens n'hésitent pas à braver l'interdit au péril de leur vie. Lorsqu'une dissection est autorisée elle est publique et du fait des problèmes de conservation elle est réalisée en continu. En fait l'église n'a pas réellement interdit la dissection des corps au XIIIe, le malentendu vient d'une bulle de Boniface VIII (1235-1303) qui voulait simplement limiter la pratique du démembrement des corps afin de rapatrier uniquement les ossements des personnes mortes loin de chez elles. La lecture intégriste du texte donna les conséquences que l'on sait : une très lente évolution de notre connaissance de l'anatomie. À partir du XVe l'église autorisera progressivement les dissections, tout d'abord dans un but médico-légal, puis viendront celles des condamnés, des corps non réclamés...

La chirurgie du XVe est encore largement imprégnée des écrits de grands chirurgiens du XIIIe eux-même héritiers des connaissances des chirurgiens arabes (mélange du savoir gréco-romain et de leurs propres observations et expérimentations). Ainsi Guy de Chauliac, ce chirurgien du XIIIe qui fait encore référence au XVe, cite Aboul Qasim Khalaf Ibn Abbas Al Zahrawi (dit Aboulcassis de Cordoue 950-1013) pas moins de 173 fois dans son ouvrage ! Au XVIe, Ambroise Paré fondera sa technique sur ces deux grands noms ! Il serait faux de croire que toutes les pratiques des chirurgiens de l'époque n'étaient que des pratiques rudimentaires et barbares. Les chirurgiens du Premier Empire ne font pas mieux qu'Aboulcassis au XIe siècle. Ils auraient même eu tendance à amputer beaucoup plus ! Certaines techniques d'Aboulcassis, d'Henri de Mondeville (pour ne citer qu'eux !) sont encore en usage de nos jours. Si l'on observe les ouvrages du XVe, ils sont souvent fondés sur les connaissances des anciens auxquels l'auteur rajoute ses propres connaissances ou intuitions. Ainsi Hieronymus Brunschwick dans son ouvrage édité à Strasbourg s'inspire des ouvrages de Lanfranc (élève de Guillaume de Salicet XIIIe), mais rapporte son expérience personnelle. La multiplication très progressive des dissections à partir du XIIIe siècle va permettre de mieux connaître l'anatomie. Néanmoins, il faudra attendre la fin du XIXe siècle et les progrès de l'antisepsie pour constater des progrès significatifs. Ainsi le taux de décès dû à la gangrène suite à une amputation passera de 46 à 15 % après l'application d'acide carbonique et l'excision des tissus dévitalisés ! L'apparition de l'imprimerie permet une meilleure diffusion des connaissances à partir du XVe.

Par contre il est certain que chaque période a connu des charlatans. Aboulcassis s'en plaint déjà au XIe siècle et n'hésite pas à décrire leurs erreurs. Certains sont traînés devant les tribunaux pour « exercice illégal de la médecine », tel Jean de Domprémi qui se disait « médecin et chirurgien » à Paris au XVe. Il est certain que l'ensemble des praticiens du XVe siècle n'avaient pas tous le niveau d'érudition et l'expérience des grands chirurgiens cités dans ces quelques lignes : mais tous voulaient soigner et guérir. Combien d'hommes seraient morts sans leurs interventions ?